時代衣装「直垂(ひたたれ)」を本物の麻と染めで再び仕立てました。今回は歌舞伎などの衣装も手掛けている染め屋さんに生地の準備から染めまでお願いをし、出来上がりは衣装として間違いなく使える一枚になっていると思います。

今回仕上げた直垂の特徴

素材が麻である点が最大の特徴です。前回は金蘭で仕立てましたが、今回は麻で仕立てました。金蘭は鎌倉時代を想定し、麻は室町時代の武士を想定しました。雰囲気の違いがよく分かると思います。

鎌倉時代にも金蘭のほかに麻の直垂もあったと思います。室町時代にも同様、麻だけでなく金蘭の直垂があったと思います。が、時代考証はまだ考えられるほど詳しくありません。素材の違い・柄の違い・仕立て寸法の違いは、全て着る人の階級により変わるものだと思っています。今回仕立てた麻の直垂は、どんな階級のどんな人がどんな時に着るものなのだろうかと考えることで歴史を学んでいきたいと思っています。

<関連記事>

金蘭の直垂についての記事はこちら

>>> 時代衣装「直垂(ひたたれ)」を仕立てました。

反物巾の違い

今回は並巾の反物2反から仕立てました。前回仕立てた金蘭の直垂は、並巾の約2倍の巾の反物を使用しましたが、今回は現代の私たちが着用している着物と同じ巾の反物を使用しています。直垂は袖巾が広く、途中で継いであるのが分かると思います。今回は、当時の物に近い形で仕上げたかったため麻も少し手触りの硬い物になっていますが、私たちが着用する現代の反物でも作ることができると思うとワクワクして楽しいですね。

まとめ

時代衣装で感じることはやはり「何を着るのか」を当時の人たちはとても大事にしているところです。「何を着るのか」は、自分を「どう見せるのか」に直結し、そのために素材や仕立て寸法をどうするのかの工夫につながっています。今回は、麻を選んだだけでなく、柄や色もより室町時代っぽいものを選んでみました。紐でKOTAROっぽさを表現しています。

<関連記事>

直垂(ひたたれ)の仕立て承ります。

関連記事

-

和裁・着物コラム

和裁・着物コラム

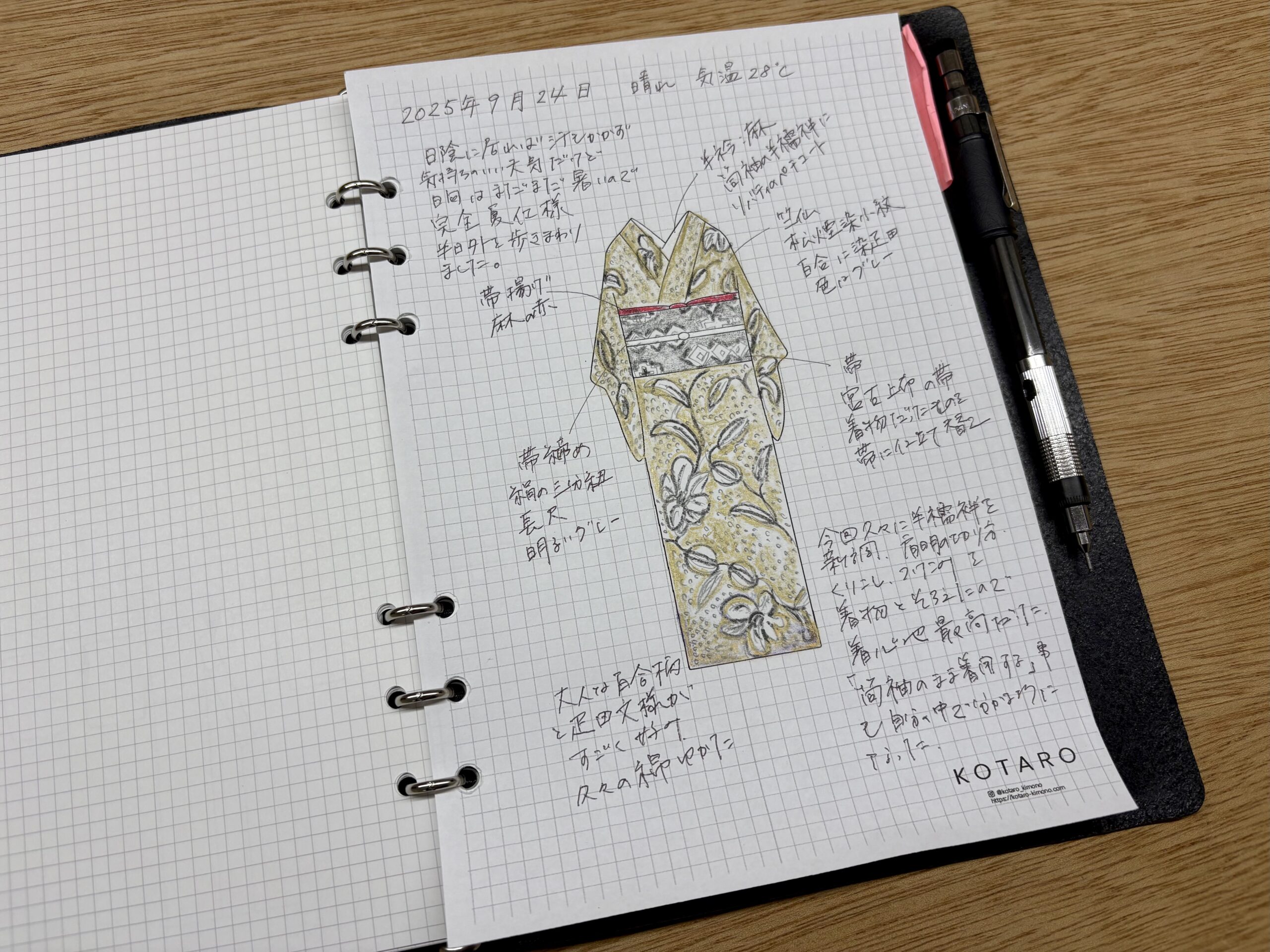

着物絵日記

手帳のリフィルを作った時に、絵日記みたいな感じで、その時のコーデをイラストと言葉で残せたら楽しそうだな〜と言うような言葉をもらったので、お正月休みの間にテンプレートを作ってみました。データはこのブログの下に載せたのでダウ […] -

和裁・着物コラム

和裁・着物コラム

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。昨年はKOTAROのブログを読んでいただきありがとうござました。ブログを読んでいただいている方と、講座や和裁教室などで実際にお会いしお話することができ、とても嬉しかったです。今年は「着物・ […] -

和裁・着物コラム

和裁・着物コラム

着物にまつわる本の紹介 | エッセイ

本は、気が向いたときにだけ読むような性格の私ですが、昨年から珍しくコンスタントに数冊読んでいるので、何か着物の本が読みたいなと思った時の誰かの参考になればと思い、本の紹介ブログを書いています。今回は着物にまつわるエッセイ […] -

和裁・着物コラム

和裁・着物コラム

着物の上に着るコートの種類

着物の上に着るコートの種類を写真とともに紹介します。今回は、反物から仕立てるコートの形を紹介します。冬は防寒用に着用しますが、素材を変えて春夏秋はチリ避けとして着用できます。雨コートも下に紹介する形で作ることができます。 […] -

和裁・着物コラム

和裁・着物コラム

将来着物の縫い方を教える先生になりたい方へ

「将来着物の縫い方を教える先生になりたい」と思っている方はいないでしょうか?KOTAROでは、そんな方にぜひKOTARO和裁教室に参加してほしいと思っています。ここでは、KOTAROが考える「着物の縫い方を教える先生」に […] -

和裁・着物コラム

和裁・着物コラム

着物の寸法が気になっている方にぜひ見ていただきたいKOTARO出演YouTube ~SEASON3~

着物の寸法が気になっている方にぜひ見ていただきたいKOTARO出演YouTube「シーズン3」が始まりました!今回は男着物について考えていきます。アーカイブが残りますのでぜひ見に来てください。 タイトル 着物で人生をもっ […]

その寸法を変えると着姿がどう変化するのかを解説しています。

着物寸法の基礎を知り、着姿から理想寸法を一緒に見つけましょう。

次回2026年3月13日、東京にて講座を開催します。